Selasa, 11 Juli 2023

Home »

penyakit hewan mamalia 9

» penyakit hewan mamalia 9

penyakit hewan mamalia 9

Juli 11, 2023

penyakit hewan mamalia 9

Larva instar III (L3) akan membuat terowongan sepanjang dua sampai tiga

sentimeter untuk menghindari sinar matahari secara langsung. Larva akan

membentuk pupa dalam waktu 24 jam pada suhu 28oC. Penetasan lalat dari

pupa sangat tergantung dari lingkungan. Pupa akan menetas menjadi lalat

selama seminggu pada kondisi 25-30oC sedangkan pada temperatur yang

lebih rendah akan lebih lama bahkan sampai berbulan-bulan.

Gambar 2. Siklus hidup C.bezziana (Sumber: Koleksi: M. Hall – NHM UK)

2. Patogenitas

Patogenesis myasis pada hewan dan manusia tidak berbeda. Awal

terjadinya myasis yaitu jika ternak mengalami luka alami akibat

berkelahi, tersayat benda tajam, gigitan caplak/predator dan pasca partus

atau terputusnya tali pusar/umbilikus. Luka lain juga dipicu oleh campur

tangan manusia, misalnya pada kasus pemotongan tanduk (de-horning),

kastrasi, pemotongan ekor, puncukuran bulu dan lain-lain. Bau darah segar

yang mengalir akan menarik lalat betina C.bezziana untuk meletakkan telurnya

di tepi luka tersebut. Telur ini mempunyai daya rekat yang kuat sehingga

tidak mudah jatuh ke tanah oleh gerakan hewan. Dalam waktu kurang dari

12 jam, telur akan menetas menjadi larva dan bergerak masuk ke dalam

jaringan. Aktivitas larva di dalam jaringan tubuh memicu luka semakin

besar dan kerusakan jaringan semakin parah. Kondisi ini memicu

bau yang menyengat dan mengundang lalat yang lain (lalat sekunder dan

tersier) untuk hinggap (Sarcophaga sp, C.megachepalla, C.rufi facies, Musca

sp) dan memicu terjadinya infeksi sekunder oleh bakteri. jika tidak ada

pengobatan, penderita dapat mengalami kematian.

3. Sifat Alami Agen

Lalat jantan memerlukan minum dan karbohidrat yang lebih banyak

dibandingkan dengan betina untuk mempertahankan hidupnya. Lalat jantan

dapat mengawini beberapa betina, tetapi betina hanya kawin sekali seumur

hidupnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa awal produksi telur terjadi

pada hari kedua pasca kawin. Umur lalat termuda yang mampu memproduksi

telur yaitu umur lima hari. Puncak produksi telur terjadi pada betina yang

berumur delapan hingga dua belas hari. Umumnya lalat betina menetas satu

hari lebih awal dibandingkan dengan lalat betina. Awal kematian terjadi pada

umur empat hari dan mencapai puncaknya pada umur empat belas hari.

Studi lain juga menyebutkan bahwa larva yang turun dari sumber

pakan (luka myiasis) dan jatuh ke tanah pada hari pertama 3,05 kali lebih

banyak menjadi lalat betina. Terowongan yang dibuat larva untuk menjadi

pupa mempunyai kedalaman berkisar 6 – 7 cm dibawah tanah. Larva akan

mengalami penurunan bobot badan sekitar 25,87 % untuk menjadi pupa dan

44,93 % untuk menjadi lalat dewasa. Bobot minimal pupa yang bisa menetas

menjadi lalat yaitu 23,5 –26 mg.

Berbeda dengan jenis lalat lainnya, C.bezziana jarang ditemukan

di sekeliling sapi. Lalat betina akan mendekat ke ternak pada saat akan

bertelur. Lalat ini lebih senang bertengger pada daun, pagar, pokok kayu dan

berbaur dengan jenis Calliphoridae lainnya di lingkungan tersebut. Banyak

jenis Calliphoridae lain yang juga berwarna hijau sehingga tidak mudah

mengenali C.bezziana secara kasat mata.

4. Spesies Rentan

Semua jenis hewan yang bertulang belakang dan berdarah panas rentan

terhadap penyakit myiasis. Kasus myasis banyak terjadi pada induk sapi yang

diikuti oleh pedet, kerbau, kuda, babi, kambing, cempe dan domba yaitu,

pada induk pasca partus (myasis vulva) dan anak yang baru lahir (myasis

umblikus), sedangkan sisanya sebagai akibat luka traumatika.

Selain pada hewan ternak, myiasis juga menyerang pada hewan

kesayangan, seperti anjing dan kucing, termasuk ayam (Gambar 3). Domba

Australia yang dimasukkan ke India dan Papua New Guinea sangat peka

terhadap serangan lalat C.bezziana. Sapi potong hasil kawin silang dengan

sapi Australia dilaporkan lebih peka dibandingkan sapi lokal yang berada

di Malaysia. Kejadian myasis pada hewan liar seperti harimau, rusa, badak

dan gajah pernah dilaporkan termasuk kasus myasis di Kebun Binatang di

Malaysia dan hewan liar lainnya di Papua New Guinea.

5. Pengaruh Lingkungan

Lalat myiasis dapat berkembang baik dalam kondisi tropis dengan

kelembaban yang tinggi. Daerah yang memiliki pepohonan, semak-semak

dan sungai yaitu daerah ideal untuk kelangsungan hidup lalat

myiasis.

6. Sifat Penyakit

Penyakit ini tidak memicu kematian jika cepat dilakukan

pengobatan. Namun jika hewan penderita tidak diobati dalam waktu

1 – 2 minggu maka akan terjadi keracunan akibat aktivitas bakteri (infeksi

sekunder) seperti yang dilaporkan di Texas bahwa kematian tahunan akibat

myiasis pada rusa muda berkisar 20-80%.

7. Cara Penularan

Penularan penyakit myiasis melalui lalat betina C.bezziana yang

menginfestasi jaringan hidup. Pada lingkungan tropis dengan populasi inang

yang padat, lalat betina mampu terbang sekitar 10 – 20 Km. Adapun pada

lingkungan tandus dengan kepadatan populasi inang yang rendah, lalat dapat

terbang hingga 300 Km sedangkan pada kondisi pegunungan, lalat akan

terbang mengikuti alur perbukitan yang memiliki iklim lebih hangat dengan

kelembaban yang tinggi. Disamping itu, lalat ini juga dapat terdistribusi

melalui angin dan tranportasi ternak.

Umumnya penularan myiasis dari daerah endemik ke non endemik

melalui hewan penderita yang masuk ke daerah tersebut. jika tidak ada

tindakan pengobatan dengan segera, larva akan jatuh ke tanah membentuk

pupa sehingga berpotensi untuk menginfestasi hewan yang pada daerah

yang bebas.

8. Faktor Predisposisi

Umumnya kasus myiasis lebih banyak dijumpai pada induk pasca

pastus, yaitu di daerah vagina. Kondisi ini berkorelasi positif dengan kejadian

myiasis pada anaknya, yaitu di daerah pusar atau umbilikus. Adapun pada

hewan jantan, myiasis dijumpai pada prepusium. Lokasi luka yang juga sering

terkena serangan lalat myiasis yaitu kuku dan telinga pasca pemasangan

ear-tag serta moncong pasca proses pembuatan lubang dihidung.

Beberapa faktor predisposisi serangan myiasis antara lain, musim

panas atau panca roba, dikandangkan dengan hewan yang terinfestasi

myiasis, rendahnya tingkat higenitas dan sanitasi lingkungan serta kurang

peduli terhadap perawatan luka dan masuknya ternak baru ke daerah

endemik myiasis.

9. Distribusi penyakit

a. Kejadian di negara kita

Larva lalat C.bezziana dilaporkan pertama kali di negara kita pada

kasus myasis kuku sapi dalam bentuk infestasi campuran dengan larva

lalat B.intonsus di daerah Minahasa pada tahun 1926. Kasus selanjutnya

ditemukan pada kuda di daerah yang sama 1948-1949. Laporan lain

menyebutkan bahwa telah terjadi kasus myasis pada kuku sapi perah

di daerah Bogor dalam bentuk infestasi campuran dengan Sarcophaga

dux dan Musca domestica. Infestasi campuran antara C.bezziana dan

Sarcophaga sp. juga pernah dilaporkan pada kejadian myasis di Sumba

Timur dan Sulawesi Selatan.

Kejadian myasis di negara kita masih menunjukkan peningkatan dari

tahun ke tahun. Penyataan ini didukung oleh adanya beberapa laporan

kasus myasis di seluruh kepulauan negara kita . Penelitian dinamika

kasus myasis di Kecamatan Kandat-Kediri pada salah satu klinik hewan

sepanjang tahun 2002-2004 menunjukkan peningkatan, yaitu 47 kasus

(2002), 63 kasus (2003) dan 89 kasus (2004). Studi ini berlanjut dari

2005 – 2009 dan diperoleh sebanyak 357 kasus pada ternak ruminansia.

Umumnya kasus myasis cukup tinggi menjelang hingga musim hujan,

yaitu pada bulan Agustus sampai April sedangkan kasus terendah

terjadi pada bulan Mei sampai Juli. Hasil ini sesuai dengan kasus myasis

di pulau Lombok dan Sumba Timur yang dilaporkan tinggi pada musim

hujan. Selain Kediri, kasus myasis di beberapa daerah di Pulau juga

telah dilaporkan, antara lain di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi,

Lombok, Sumbawa, Sumba, Timor dan Papua. Data-data diatas

menunjukkan bahwa kasus myasis di negara kita masih cukup tinggi dan

harus mendapat perhatian yang serius.

b. Distribusi geografi s

Lalat C.bezziana tersebar di kawasan Afrika bagian tropis dan

sub tropis, sub kontinen India, Asia Tenggara dari Cina selatan menuju

Malaysia dan Philipina hingga Papua New Guinea termasuk negara kita .

Laporan lain menyebutkan bahwa lalat ini telah masuk ke beberapa

negara di pantai barat Teluk Persia.

D. PENGENALAN PEYAKIT

1. Gejala Klinis dan Patologi

Infestasi larva myasis tidak memicu gejala klinis yang spesifi k

dan sangat bervariasi tergantung pada lokasi luka. Gejala klinis pada hewan

demam, radang, peningkatan suhu tubuh, kurang nafsu makan, tidak tenang

sehingga memicu ternak mengalami penurunan berat badan dan

produksi susu, kerusakan jaringan, infertilitas, hipereosinofi lia serta anemia.

jika tidak diobati, myasis dapat memicu kematian ternak sebagai

akibat keracunan kronis ammonia.

Gajala umum yang terjadi pada myasis manusia antara lain demam, gatal-

gatal, sakit kepala, vertigo, eritrema, radang (infl amasi), pendarahan serta

memicu terjadinya infeksi sekunder oleh bakteri. Gambaran darah penderita

myasis akan menunjukkan gejala hipereosinopilia dan meningkatnya jumlah

neutropil.

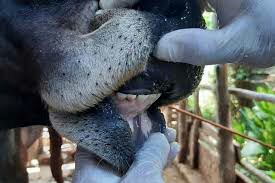

2. Diagnosa

Periode antara adanya telur lalat diluka sampai menunjukkan

gejala sakit karena larva membuat terowongan di dalam tubuh inang yaitu

1 – 2 hari. Tidak jarang, luka hanya nampak kecil (lubang kecil) dari luar dan

terlihat pembengkaan yang berair pada lokasi luka. jika luka tersebut

dibuka, maka akan dijumpai larva yang bergerombol ataupun terpisah.

Penegakan diagnosis myasis pada penderita yaitu dengan

ditemukannya larva C.bezziana pada daerah luka. Umumnya larva

C.bezziana ditemukan pada kondisi infestasi primer, namun jika penyakit

ini telah berjalan beberapa hari tanpa adanya tindakan pengobatan, maka

akan dijumpai larva lalat yang lain seperti Sarcopagha sp, C.megachepala

atau Musca domestica. Identifi kasi larva lalat dilakukan dibawah mikroskop

stereo untuk melihat spirakel anterior dan posterior serta bentuk spina (duri)

yang khas pada masing-masing spesies larva lalat. Dalam beberapa kasus,

myiasis terjadi dalam bentuk multi infestasi, yaitu ada lebih dari stadium

larva dalam luka tersebut (Gambar 4). Larva C.bezziana tidak pernah dijumpai

dalam bangkai karena sifatnya sebagai obligat parasit.

Gambar 4. Contoh kasus myiasis dengan multi infestasi, yaitu dalam satu

luka dijumpai lebih dari satu stadium. Larva instar I (L1), instar II

(L2) dan instar III (L3)

(Sumber: Koleksi: April H Wardhana – Bbalitvet)

3. Diagnosa banding

Diagnosa banding penyakit myiasis yaitu infestasi jaringan oleh

lalat-lalat yang lain, seperti C.megacephala, Sarcophaga sp dan Phormia

regina.

4. Pengambilan dan pengiriman spesimen

Sebelum diobati, sampel larva dikoleksi dari luka dan dimasukkan

ke dalam kontainer plastik. jika larva masih berada didalam jaringan,

luka ditetesi dengan minyak kayu putih atau larutan hydrogen peroksida

3%. Larva yang telah dikoleksi disiram dengan air panas selama 10 detik

sehingga larva mengalami kontraksi. Selanjutnya, larva yang telah mati,

dimasukkan ke dalam etanol 80% atau isopronil alkohol dan diberi label

berupa tanggal pengambilan sampel, lokasi luka, desa, kecamatan dan

kabupaten termasuk kolektor. Sampel dapat dikirim ke laboratorium untuk

diidentifi kasi. Tidak disarankan menyimpan larva myiasis didalam formalin,

karena dapat merusak DNA yang dibutuhkan untuk analisis lebih lanjut jika

diperlukan.

L1

L3

L2

pengobatan :

1. Pengobatan

Vaksin rekombinan myiasis pernah dikembangkan tetapi tidak mampu

memberikan daya protektif yang efektif sehingga tidak direkomendasikan

dalam pengendalian myiasis. Insektisida dari golongan organophospat,

karbamat, senyawa pyrethroid dilaporkan efetik untuk pengobatan myiasis,

termasuk membunuh lalat dewasa. Namun demikian, di beberapa negara

telah melarang penggunaan karbamat dan golongan organophospat. Untuk

mencegah terjadinya re-infestasi, penggunaan insektisida dapat diberikan

dengan interval 2-3 hari sampai luka myiasis sembuh.

Pada peternakan komersial, umumnya dilakukan dipping (perendaman)

memakai coumaphos atau golongan organophospat yang lain dengan

dosis maksimal untuk pemberantasan parasit eksternal. Disamping itu,

pengobatan dapat dilakukan memakai insektisida sistemik, seperti

ivermectin pada dosis 200 mg/Kg. Untuk pencegahan agar luka tidak

mendapat serangan larva lalat, dapat dipakai doramectin (200 mg/

Kg) yang dilaporkan efektif sampai 12-14 pasca pengobatan. Pemberian

insektisida topikal 1 % larutan fi pronil (10 mg/Kg) kurang efektif. Hewan yang

dikastrasi dapat diberikan dicyclanil untuk melindungi luka dari serangan lalat

myiasis. Adapun spinosad (formula dari produk fermentasi bakteri) dapat

dipakai untuk pengobatan dan pencegahan dengan cara disemprot.

Selama ini pengobatan umum yang dilakukan oleh peternak di negara kita

yaitu peyemprotan luka dengan Gusanex®.

Pengobatan myiasis pada manusia diawali dengan pengambilan

larva dari daerah luka, selanjutnya diirigasi dengan larutan saline normal

dan diikuti dengan pembedahan. Antibiotik yang berspektrum luas umumnya

diinjeksikan untuk mencegah adanya infeksi sekunder, lalu campuran

dari 1 x kloroform : 4 minyak terpentin dipakai untuk pengobatan lokal.

2. Pelaporan, Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan

a. Pelaporan

Tidak diperlukan tindakan pelaporan ke Dinas Peternakan jika

ditemukan kasus myiasis pada hewan. Peternak dapat menghubungi

dokter hewan / klinik hewan terdekat untuk melakukan pengobatan.

Namun demikian, pengobatan perlu segera dilakukan untuk mencegah

luka semakin parah yang dapat disertai dengan infeksi sekunder oleh

bakteri dan berakhir dengan kematian.

b. Pencegahan

Ternak yang menderita myiasis harus diobati hingga tuntas sebelum

dijual atau dimasukkan ke wilayah yang lain untuk mencegah penyebaran

lalat semakin luas.

c. Pengendalian dan Pemberantasan

Untuk mengendalikan populasi lalat myiasis di daerah endemik

myiasis, perlu dilakukan pemasangan perangkap lalat. Setidaknya ada

dua jenis trap yang sering dipakai di lapang, yaitu perangkap yang

dilapisi perekat (sticky trap) atau perangkap yang terbuat dari plastik

dengan banyak lubang dipermukaannya (Lucitrap). Sebagai umpan (bait)

dipakai attractant/pemikat yang bernama swormlure. jika tidak

dijumpai di lapang, maka dapat dipakai gerusan hati sapi. Perangkap

diletakkan diluar kandang, dekat dengan semak-semak yang yaitu

area lalat myiasis. Perangkap ini dapat diganti 3 kali sekali tergantung

jumlah lalat yang ditangkap dan pemikat yang tersisa.

Metode pengendalian dan pemberantasan lalat myiasis dapat

dilakukan dengan cara membuat lalat jantan mandul (Sterile Insect

Technique). Metode ini telah diaplikasikan untuk membebaskan daerah-

daerah kantung ternak dari serangan lalat myiasis, seperti di beberapa

negara di benua Amerika dan juga di Libya. Teknik masih dilakukan

hingga sekarang di Panama untuk mencegah lalat myiasis dari bagian

selatan bermigrasi ke bagian utara benua Amerika.

SCABIES

Sinonim: gudigan, budug, kudis, mange.

Scabies atau kudis yaitu penyakit kulit menular yang dipicu oleh infestasi

tungau Sarcoptes scabiei dan bersifat zoonosis. Penyakit ini telah dikenal sejak

lama, yaitu saat Bonoma dan Cestoni mampu mengilustrasikan sebuah tungau

sebagai pemicu scabies pada tahun 1689. Literatur lain menyebutkan bahwa

scabies telah diteliti pertama kali oleh Aristotle dan Cicero dengan menyebutnya

sebagai “lice in the fl esh”. Sejauh ini dilaporkan ada lebih dari empat puluh

spesies dari tujuh belas famili dan tujuh ordo mamalia yang dapat terserang

scabies, termasuk manusia, ternak dan hewan kesayangan (pet animal) maupun

hewan liar (wild animal). Angka kejadian skabies pada manusia diperkirakan

mencapai tiga ratus juta orang per tahun.

Masalah scabies masih banyak ditemukan di seluruh dunia, terutama pada

negara-negara berkembang dan industri. Rendahnya tingkat higenitas dan

sanitasi serta sosial ekonomi menjadi faktor pemicu terjangkitnya penyakit ini.

Disamping itu, kondisi kekurangan air atau tidak adanya sarana pembersih tubuh,

kekurangan makan dan hidup berdesakan semakin mempermudah penularan

penyakit skabies dari penderita ke yang sehat.

Tungau menyerang dengan cara menginfestasi kulit inangnya dan bergerak

membuat terowongan di bawah lapisan kulit (stratum korneum dan lusidum)

sehingga memicu gatal, kerontokan rambut, dan kerusakan kulit. Meskipun

angka pesakitannya relatif rendah tetapi penyakit ini dapat memicu kerugian

ekonomi yang sangat besar pada produksi ternak, turunnya produksi (daging,

susu, wol, kulit), turunnya feed conversion effi ciency, kematian penderita dan

pembelian obat-obatan serta biaya untuk tenaga kesehatan. Pada hewan

kesayangan, seperti anjing dan kucing, akan memicu suasana yang tidak

menyenangkan di lingkungan pemukiman manusia.

etiologi

Penyakit skabies dipicu oleh berbagai jenis tungau atau kudis. Tungau

yaitu arthropoda yang masuk dalam kelas Arachnida, sub kelas Acarina,

ordo astigmata, dan famili Sarcoptidae. Contoh tungau (acariformis) astigmata

yaitu Sarcoptes scabiei, Psoroptes ovis, Notoedres cati, Chorioptes sp, dan

Otodectes cynotys. Notoedres sp. dan Chonoptes sp. umumnya menyerang

kambing dan domba, namun terkadang dapat pula menyerang kerbau, sapi dan

kuda. Sementara Notoedres sp. umumnya menyerang kelinci dan terkadang

kucing.

Di antara jenis tungau tersebut, S.scabiei diketahui paling patogen dan memiliki

cakupan inang luas. Tungau S.scabiei berwarna putih krem dan berbentuk oval

yang cembung pada bagian dorsal dan pipih pada bagian ventral. Permukaan

tubuhnya bersisik dan dilengkapi dengan kutikula serta banyak dijumpai garis

paralel transversal. Stadium larva mempunyai tiga pasang kaki, sedangkan

stadium dewasa dan nimpa memiliki empat pasang kaki yang pendek dan pipih.

Betina berukuran antara (300-600)x(250-400) µm, sedangkan jantan berukuran

antara (200-240)x(150-200) µm. ada beberapa varietas S.scabiei terhadap

inangnya, yaitu S.scabiei var humani pada manusia, S.scabiei var canis pada

anjing, S.scabiei var suis pada babi, S.scabiei var ovis pada domba, S.scabiei var

caprae pada kambing, S.scabiei var equi pada kuda, dan S.scabiei var bovis pada

sapi. Sarcoptes scabiei bersifat parasit obligat yang artinya mutlak membutuhkan

inang untuk bertahan hidup. Perlu diperhatikan bahwa skabies pada kambing

dan domba dapat dipicu juga oleh tungau lain, yaitu Psoroptes ovis.

epidemiologi

1. Siklus Hidup

Infestasi diawali dengan tungau betina atau nimfa stadium kedua

yang aktif membuat liang di epidermis atau lapisan tanduk. Di liang tersebut,

sarcoptes meletakkan telurnya. Telur tersebut akan menetas dalam 3-4

hari, lalu menjadi larva berkaki 6. Dalam kurun waktu 1-2 hari larva akan

berkembang menjadi nimfa stadium I dan II yang berkaki 8. lalu

tungau akan berkembang menjadi dewasa dan mampu berkembang biak

dalam 2-4 hari.

2. Sifat Alami Agen

Tidak seperti pada tungau lainnya, tungau scabies mampu menerobos

stratum corneum kulit. Tungau dewasa bertelur pada tempat terobosan tadi

dan setiap tungau menghasilkan telur antara 2-3 telur setiap hari, dengan

masa bertelur sampai 2 bulan,selanjutnya tungau betina tersebut mati

sesudah bertelur.

Pada suhu 35°C dengan kelembaban 100 %, telur menetas dalam waktu 2-3

hari, lalu memasuki stadium larva, lalu larva berubah menjadi 2 bentuk

nimpa, yaitu protonymph (dalam waktu 3-4 hari) dan tritonymph (dalam waktu

2-3 hari). Tritonymph menjadi dewasa dalam waktu 2-3 hari.

Seluruh siklus hidup, sejak telur sampai sampai menjadi dewasa memerlukan

waktu antara 10-14 hari. Tungau pada anjing dan manusia dapat bertahan

hidup selama 24-36 jam pada suhu ruang, 21ºC.

Tungau S.scabiei diketahui sangat peka terhadap keadaan lingkungan.

Di luar tubuh inang, pada kondisi lingkungan yang kering, tungau hanya dapat

bertahan hidup selama 2-3 minggu, terkadang dapat sampai 8 minggu. Pada

kondisi kering tersebut, telurnya mempunyai daya tetas sampai dengan 6

hari, dan sekitar 6 minggu dalam kondisi lingkungan yang lembab.

3. Spesies Rentan

Tungau Sarcoptes dapat menyerang berbagai spesies hewan, yaitu

sapi, kerbau, kambing, domba, kuda, babi, anjing, kucing, kera, unta, serigala,

beruang, hyena, musang, wombat, dan coyote. Nampak bahwa S.scabiei

memiliki cakupan inang (host range) yang sangat luas atau dengan kata

lain ia tidak memiliki spesifi tas inang. Manusia, umumnya anak-anak, dapat

tertular skabies yang berasal dari hewan.

Scabies dilaporkan lebih banyak terjadi pada kulit tanpa pigmen

dibandingkan dengan yang berpigmen. Bulu yang lebat, panjang dan kotor

yaitu tempat yang ideal bagi tungau S.scabiei. Mungkin bulu yang

panjang ini ada kaitannya dengan kelembaban kulit. Diduga bahwa kulit yang

lembab akan memicu lapisan tanduk dari kulit menjadi lebih lunak

sehingga memudahkan bagi tungau untuk menembusnya. Di samping itu,

kelembaban yang tinggi dari kulit juga meningkatkan daya hidup S.scabiei.

Hewan muda umumnya lebih peka terhadap skabies dibandingkan

dengan hewan dewasa. Faktor predisposisi pada inang yang ikut

memperparah gejala klinis skabies, antara lain kekurangan vitamin A,

kekurangan protein, infestasi parasit atau penyakit lainnya.

Secara eksperimental, dilaporkan bahwa domba yang diinfestasi

dengan 40.000 - 80.000 larva cacing ostertagia memperparah gejala klinis

skabies dibandingkan dengan domba tanpa infestasi parasit cacing.

4. Pengaruh Lingkungan

Umumnya prevalensi scabies meningkat saat musim hujan. Peternakan yang

terlalu padat akan rnemberi peluang yang baik bagi peningkatan populasi

tungau. Selain itu, lalu lintas hewan yang tidak terkontrol dan penggunaan

pejantan yang menderita scabies subklinis dapat menjadi sumber penularan

scabies.

5. Cara Penularan

Penularan scabies terutama terjadi secara kontak, baik antar hewan

piaraan, maupun antara hewan piaraan dan hewan liar yang menderita

scabies. Penyakit scabies pada suatu peternakan umumnya terjadi akibat

masuknya hewan penderita sub-klinis (belum terlihat gejalanya) ke peternakan

tersebut, atau hewan penderita dalam stadium awal penyakit.

Di samping itu, penularan dapat pula terjadi melalui alat peternakan

yang tercemar tungau Sarcoptes, walaupun tungau ini hanya mampu

bertahan hidup dalam waktu yang relatif singkat di luar tubuh inang.

6. Sifat Penyakit

Biasanya scabies bersifat endemis, dan bila terjadi wabah akan

menyerang sebagian besar ternak dan dapat disertai adanya kematian. Pada

hewan muda angka kematian penderita dapat mencapai 50 %, tergantung

pada kondisi hewan dan lingkungannya.

7. Kejadian di negara kita

Penyakit scabies bersifat endemis hampir di seluruh wilayah negara kita

dan menyerang berbagai jenis hewan. Pada tahun 1981, penyakit skabies

dilaporkan menduduki peringkat kedua dari penyakit yang ditemukan

menyerang ternak. Wabah scabies pernah dilaporkan terjadi pada kambing

di Bali pada tahun 1983 dan di Lombok pada tahun 1995. Kejadian yang fatal

pernah terjadi pada kambing paket bantuan pemerintah, yaitu dari 396 ekor

ternayat 360 ekor (91%) diantaranya mati karena skabies. Kejadian ini tidak

hanya memicu kerugian materi berupa kematian, tetapi juga kerugian

moril berupa ketidakpercayaan masyarakat terhadap bantuan pemerintah

selanjutnya.

Pada keadaan kurang pakan, musim kemarau, dan lingkungan

kandang yang kotor, maka prevalensi kejadian scabies dapat mencapai 4-11

%. Kasus scabies di negara kita mencapai 0,022 %, dan kerugian ekonomi

pada peternak kambing di Lombok mencapai Rp. 1.633.158.750,00 per

tahun.

keterangan :

1. Gejala Klinis

Masa inkubasi bervariasi antara 10-42 hari. Pada awal infestasi, kulit

mengalami erithema, lalu akan berlanjut dengan terbentuknya papula,

vesikula dan akhimya terjadi peradangan yang diikuti oleh pembentukan

eksudat karena adanya iritasi. Hewan penderita tampak gelisah karena

rasa gatal, menggaruk atau menggesek tubuhnya sehingga terjadi luka

dan perdarahan. Eksudat mengendap pada permukaan kulit dan terbentuk

keropeng atau kerak.

Proses selanjutnya, akan terjadi keratinasi dan proliferasi yang berlebihan

dari jaringan ikat sehingga memicu penebalan kulit dan pengkeriputan.

Perubahan ini akan memicu kerontokan bulu yang pada seluruh

permukaan tubuh. Nafsu makan penderita terganggu sehingga menjadi

kekurusan dan akhirnya mati karena kurang gizi (malnufi si). jika

pengobatan tidak dilakukan secara tuntas, maka sering terjadi infeksi

sekunder akibat bakteri atau jamur sehingga timbul abses dan bau busuk.

Pada hewan muda, angka kematian dapat mencapai lebih dari 50 % bila

diikuti oleh infeksi sekunder.

Perjalanan penyakit terbagi dalam 3 (tiga) tahap . Fase pertama,

terjadi 1-2 hari sesudah infestasi. Saat ini tungau mulai menembus lapisan

epidermis sehingga pada pemukaan kulit ada banyak lubang kecil. Pada

tahap kedua, tungau telah berada di bawah lapisan keratin, permukaan kulit

telah ditutup oleh kerak/keropeng yang tebal dan kerontokan bulu. Fase

kedua ini terjadi 4-7 minggu sesudah infestasi. Adapun pada tahap ketiga yang

terjadi 7-8 minggu sesudah infestasi, kerak mulai mengelupas sehingga pada

permukaan kulit kembali terlihat lubang kecil, dan pada saat itu beberapa

tungau meninggalkan bekas lubang tersebut.

Bentuk lesi skabies sama pada berbagai jenis hewan, namun lokasi

lesi bervariasi. Pada kambing, lesi umumnya mulai dari daerah hidung lalu

menyebar keseluruh tubuh. Pada babi, lesi umumnya pada daun telinga,

cungur, bagian dorsal dan leher, bahu, bagian dalam dari paha, sepanjang

punggung, pangkal ekor dan pada kaki. Pada sapi, lesi banyak dijumpai

pada kulit di daerah leher, punggung dan pangkal ekor. Pada penderita

skabies yang kronis lesi dijumpai pada kulit di daerah abdomen dan ambing.

Pada unta, lesi dijumpai pada kulit daerah pangkal ekor, leher, axilla, daerah

sternum, abdomen, fl ank, daerah preputium atau daerah ambing pada

hewan betina, daerah sekitar mata, sehingga dapat menutupi seluruh bagian

kepala/muka.

2. Patologi

Tidak ada lesi yang khas kecuali adanya jejas pada kulit.

3. Diagnosa

Diagnosa dapat ditetapkan berdasar gejala klinis dan

pemeriksaan kerokan kulit. Kerokan kulit diambil pada bagian sekitar lesi,

dan kulit dikerok hingga sedikit berdarah. Hasil kerokan diletakkan pada

kaca objek dan ditetesi KOH 10 %, lalu ditutup dengan kaca penutup.

Setelah 15 menit, preparat lalu diamati di bawah mikroskop.

Tes tinta pada terowongan di dalam kulit dilakukan dengan cara

menggosok papula memakai ujung pena yang berisi tinta. Papula yang

telah tertutup dengan tinta didiamkan selama dua puluh sampai tiga puluh

menit, lalu tinta diusap/dihapus dengan kapas yang dibasahi alkohol.

Tes dinyatakan positif bila tinta masuk ke dalam terowongan dan membentuk

gambaran khas berupa garis zig-zag. Visualisasi terowongan yang dibuat

tungau juga dapat dilihat memakai mineral oil atau fl ourescence

tetracycline test.

Kedua metode diagnosis di atas memiliki kekurangan khususnya

pada kasus yang baru terinfestasi S.scabiei. Tungau akan sulit untuk diisolasi

dari kerokan kulit dan gejala klinis yang ditunjukkan mempunyai persamaan

dengan penyakit kulit lainnya. Oleh karena itu, para peneliti mengembangkan

tehnik diagnosis berdasar produksi antibodi.

berdasar tehnik ELISA telah dikembangkan metode untuk

mendeteksi antibodi S. scabiei pada babi dan anjing yang telah

dikomersialisasikan di Eropa. Uji tersebut memakai antigen tungau

yang diperoleh dari S.scabiei var suis dan S.scabiei var vulpes. Akan tetapi

beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya reaksi silang antara varian

S.scabiei yang telah dibuktikan untuk mendeteksi antibodi scabies anjing

dan domba memakai var. vulpes. Sejauh ini belum ada laporan yang

mengevaluasi var. suis dan var . vulpes untuk mendiagnosis scabies pada

manusia. Pengembangan uji var. hominis relatif sulit dilakukan karena

terbatasnya jumlah tungau yang diperoleh dan kendala mengembangkan

tungau secara in vitro.

4. Diagnosa Banding

Dermatitis yang dipicu oleh jamur, dan kadang sulit dibedakan dengan

demodecosis tipe skuamosa (pada anjing).

5. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen

Sampel kerokan kulit diambil dari hewan penderita. jika dapat segera

diperiksa di laboratorium, maka dianjurkan untuk mengambil kerokan kulit

tanpa bahan pengawet. Tetapi, jika sampel tidak dapat segera dikirim/

diperiksa di laboratorium, sebaiknya dikirim dengan bahan pengawet

alkohol 70 % atau formalin 5 % .

pengobatan :

1. Pengobatan

Penderita scabies dapat diobati secara langsung mengenai kulit

(perendaman/dipping, disikat/brushing, penyemprotan/spraying), oral dan

paranteral. Pengobatan sebaiknya diulang sampai 2-3 kali dengan interval

1-2 minggu, untuk memutuskan siklus hidup tungau.

Obat yang dipakai secara langsung pada kulit antara lain larutan

coumaphos 0,1 %, benzena hexa chloride (1 % larutan yang berisi serbuk BHC

dengan kadar 0,625 %), emulasi benzyl benzoate 25 %, kombinasi benzyl

berzoate dan BHC, phosmet 20 %, odylen 20 % (dimenthyl-diphenylene

disulphide), lindane 20 %, amitraz 0,1 %, malathion, phoxim.

Mengingat lokasi tungau Sarcoptes berada di dalam kulit, maka

pengobatan agak sulit dan membutuhkan kesabaran. Pada kasus yang

sudah lanjut, keropeng yang tebal dapat menghambat penetrasi akarisida.

Hasil yang baik baru diperoleh bila keropeng tersebut dibersihkan terlebih

dahulu, namun hal ini kurang praktis di lapangan.

Obat yang bersifat sistemik dan cukup ampuh yaitu ivermectin,

diberikan secara subkutan dengan dosis 200 mg/kg bb. Secara oral, ivermectin

tablet diberikan dengan dosis 100-200 mg/kg bb setiap hari selama 7 hari.

2. Pelaporan, Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan

a. Tindakan Pelaporan

Scabies termasuk penyakit yang wajib dilaporkan ke Institusi Pemerintah

yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Staatsblaad No. 432 dan

435 tahun 1912 yang masih berlaku hingga saat ini.

Disarankan agar peternak tidak mememperjualbelikan hewan yang

diketahui menderita scabies, karena hal tersebut dapat mempercepat

perluasan penyakit.

b. Pencegahan

Jaga kebersihan kandang dan lingkungannya, awasi secara cermat

ternak yang masuk ke dalam peternakan, dan populasi ternak (densitas)

agar disesuaikan dengan luas lahan/kandang yang tersedia, sehingga

tidak terlalu padat.

c. Pengendalian dan Pemberantasan

Tindakan pengendalian yang terpenting yaitu manajemen pengobatan

dan penggunaan obat yang tepat, serta pengawasan yang ketat terhadap

lalu lintas hewan penderita, baik klinis maupun subklinis. Di samping

itu, perhatian juga harus ditujukan terhadap induk dan pejantannya.

Pejantan yang menderita scabies dapat menulari induk, dan selanjutnya

induk dapat menulari anaknya.

Tindakan pemberantasan scabies pada peternakan yang bersifat intensif

(pada satu pemilik peternakan) akan mudah dilakukan, yang ditunjukkan

oleh banyaknya laporan keberhasilan yang sangat memuaskan.

Sebaliknya, tindakan pemberantasan pada suatu daerah dengan pola

peternakan tradisional, hasilnya seringkali kurang memuaskan, karena

infeksi ulang dapat kembali terjadi, sehubungan dengan kurangnya

pengawasan terhadap lalu lintas ternak.

Perlakuan Pemotongan Hewan dan Daging

Hewan penderita scabies dapat dipotong dan dagingnya dapat

dikonsumsi, sesudah bagian kulit yang rusak dibuang atau dimusnahkan

dengan pembakaran.

SURRA

Sinonim : penyaklt Mubeng, Trypanosomiasis

Surra yaitu penyakit parasit yang menular pada hewan dan dipicu

oleh protozoa berfl agella yang tersirkulasi dalam darah secara ekstraseluler

yang bernama Trypanosoma evansi. Penyakit ini dapat bersifat akut maupun

kronis, tergantung pada inangnya. Meskipun tidak dipertimbangkan sebagai

penyakit zoonosis, tetapi kasus Surra pada manusia pernah dilaporkan pada

tahun 2004 yang menyerang peternak sapi di desa Seoni-Taluka Sindevahi,

Distrik Chandrapur, Maharashtra – India Tengah. Protozoa ini ditemukan pertama

kali oleh Griffi th Evans pada tahun 1880 di India, sehingga namanya diabadikan

sebagai nama spesies agen pemicu Surra, Trypanosoma evansi.

Pada mulanya penyakit ini ditemukan pada kuda, unta dan bagal, tetapi ternyata

hampir semua hewan berdarah panas rentan terhadap Surra meskipun derajat

kerentaannya tidak sama. Kuda, unta dan anjing yaitu hewan yang paling

rentan. Adapun ruminansia kurang rentan.

Di negara kita , penyakit ini lebih sering menyerang kuda, sapi, kerbau, babi, dan

anjing. Tingkat infestasi T.evansi bervariasi tergantung pada lokasi dan spesies

inangnya. Prevalensi kejadian Trypanosomiasis pada kerbau di Sumatra, Jawa,

Kalimantan Selatan, Lombok, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara berkisar

antara 5,8-7 %. Penyakit ini disebarkan lalat penghisap darah seperti Tabanus

sp, Chrysops sp. dan Haematopota sp. Surra yaitu penyakit endemik

yang telah menyebar di seluruh wilayah di negara kita . Dibandingkan dengan

sapi, kerbau diduga lebih rentan terhadap penyakit surra. Kerbau menunjukkan

parasitemia yang lebih lama dan lebih tinggi, sehingga kerbau diduga berperan

sebagi sumber penularan yang potensial bagi ternak lain. Penyakit surra bersifat

asimptomatis sehingga sering diketahui sesudah infeksi berjalan kronis.

Kerugian ekonomi berupa pertumbuhan tubuh yang lambat, penurunan produksi

susu, hewan tidak mampu dipekerjakan optimal di sawah, penurunan kesuburan,

dan aborsi. Adapun kerugian ekonomi di benua Asia dilaporkan US $ 1,3 milyar

dan dalam skala nasional diperkirakan mencapai US $ 22,4 juta per tahun

(1998). Laporan terbaru menunjukkan bahwa hasil analisis kerugian ekonomi

berdasar jumlah ternak yang mati akibat Surra di delapan kecamatan daerah

Waingapu Sumba Timur dari Januari – Juni 2012 mencapai Rp. 1.416.500.000

dan jika tidak dilakukan tindakan pencegahan dini diperkirakan mencapai

Rp. 167.224.000.000. Analisis ini belum memperhitungkan biaya paramedik,

pengobatan, pencegahan pada ternak termasuk biaya pengendalian vektor,

sehingga kerugian eknomi dalam delapan kecamatan tersebut dapat melebihi

dari hasil hitungan diatas.

etiologi

Penyakit surra dipicu oleh Trypanosoma evansi. Protozoa ini yaitu

fl agellata dari subfi lum sarcomastigophora, super kelas mastigophorasica, kelas

zoomastigophorasida, ordo kinetoplastorida, familia trypanosomatidae, dan

genus Trypanosoma. Bentuk tubuhnya seperti kumparan dengan salah satu

ujung lancip dan ujung yang lain sedikit tumpul. Kebanyakan tubuhnya langsing

tetapi ada pula yang berbentuk buntak dan berbentuk tanggung (intermediate).

T.evansi berukuran panjang antara 11,7-33,3 µm (rata -rata 24 µm) dan lebar

antara 1,0-2,5 µm (rata-rata 1,5 µm)

Kira-kira di tengah tubuh ada inti yang bulat atau sedikit oval. Di dekat ujung

tumpul ada 2 buah benda, yaitu blepharoplast (benda basal) dan benda para

basal. Kedua benda tersebut dihubungkan dengan serabut halus sehingga terjadi

bentuk yang sering disebut kinetoplast. Bentuk kinetoplast dijumpai terutama

sesudah pengobatan. Dari benda basal muncul serabut yang disebut axonema

yang melanjutkan sebagai benang cambuk (fl agella). Benang cambuk ini terikat

dengan tubuh oleh selaput beralun (membrana undulans) dan akan melanjutkan

diri ke depan sebagai fl agellum bebas.

Gambar 1. Trypanosoma evansi dalam ulasan darah

(Sumber : http://mindanaosurra.blogspot.com/2008/07/trypanosoma-evansi-

agent-of-surra.html

Sifat Alami Agen

Trypanosoma evansi berada didalam sirkulasi darah secara ekstraseluler.

Protozoa ini berkembang didalam tubuh inang dengan cara mengambil asupan

glukosa darah. Disamping itu, aktivitas T.evansi pada darah memicu peningkatan

asam susu dan trypanotoksin.

berdasar derajat patogenitasnya, T.evansi di negara kita dapat digolongkan

menjadi tiga kelompok, yaitu high pathogen (ganas), moderate (sedang) dan low

pathogen (rendah). Isolat yang ganas mampu membunuh hewan coba (mencit)

dalam waktu 4-7 hari, sedangkan hewan cobat yang diinfestasi dengan isolat yang

mempunyai patogenitas rendah mampu bertahan hidup lebih dari dua minggu

hingga sebulan. Secara molekuler, T.evansi dapat dikelompokkan menjadi type

A yang mengekpresikan gen Ro Tat dan type B (no Ro Tat).

epidemiologi

1. Spesies Rentan

berdasar penelitian yang pernah dilakukan, hampir semua hewan

berdarah panas rentan terhadap penyakit surra, kecuali hewan sebangsa

burung. Derajat kerentanan hewan tergantung pada spesiesnya. Hanya

hewan yang berkuku satu yang paling tinggi derajat kerentanannya, dengan

mortalitas mencapai 100%. Unta, kuda, dan anjing yaitu hewan yang paling

rentan terhadap T.evansi. Adapun mencit, tikus, marmut dan kelinci dapat

dipakai sebagai hewan percobaan di laboratorium. Mencit yaitu hewan

yang dipakai sebagai gold stardar untuk mendiagnosis penyakit surra.

Hewan ruminansia kurang rentan.

2. Pengaruh Lingkungan

Penyebaran dan peningkatan kasus surra terkait dengan populasi

vektor lalat. Kondisi lingkungan yang sesuai dengan perkembangan vektor,

seperti kelembaban yang tinggi dan suhu yang ideal bagi pertumbuhan lalat

akan menjadi salah satu faktor penentu meningkatnya kasus surra jika

tidak diikuti dengan pengobatan yang cepat dan efektif.

3. Sifat Penyakit

Protoza T.evansi memiliki membran protein yang tebal pada

permukaannya (Variant Surface Glicoprotein=VSG) dan bersifat imunogenik.

Selama terjadinya infestasi, T.evansi mampu mengekspresikan beberapa

VSG yang berbeda-beda secara imunologi, sehingga mampu menghindar

dari respon imun inangnya. Adanya mekanisme unik ini memungkinkan

T.evansi mampu bertahan ditubuh inangnya selama bertahun-tahun.

Disamping itu, protoza ini mempunyai karakteristik mampu menghilang dari

sirkulasi darah dan bersembunyi dalam kelenjar limfe dalam waktu tertentu

(relapse). Kondisi ini yang membuat diagnosa menjadi keliru karena hewan

dianggap telah sembuh dari serangan penyakit surra.

4. Cara Penularan

Penularan penyakit surra melalui vektor lalat pengisap darah yang

termasuk golongan Tabanidae. Cara penularannya secara mekanik murni,

artinya trypanosoma tidak mengalami siklus hidup dalam lalat tersebut.

Di samping lalat tabanus, ada lalat penghisap darah lain yang

mampu menularkan penyakit surra, antara lain Chrysops sp, Stomoxys

sp, Heamatopota sp, Lyperosia sp, Haematobia sp. Selain itu, arthropoda

lain seperti Anopheles, Musca, pinjal, kutu dan caplak dapat pula bertindak

sebagai vektor. Hewan yang mengandung parasit tanpa menunjukkan gejala

sakit yaitu sumber penyakit.

5. Distribusi Penyakit

Penyakit Surra terdistribusi luas hampir di seluruh dunia. Di

negara kita , penyakit ini pertama kali ditemukan pada seekor kuda di Semarang

pada tahun 1897. Namun, diduga penyakit surra sudah ada sebelumnya di

negara kita , hal ini berdasar adanya laporan tentang banyaknya kematian

hewan dengan gejala yang sama dengan gejala penyakit surra, yang terjadi

di Banten (1886-1888 dan 1893) di Tegal dan Cirebon (1886-1888), serta di

pulau Roti (1894-1896).

Setelah penyakit ini ditemukan di negara kita pada tahun 1897,

lalu di beberapa daerah lain juga diketahui adanya kasus penyakit

surra. Sampai tahun 1957 penyakit surra telah diketahui menyebar di wilayah

negara kita . kecuali Bali, Sumba, Flores, Maluku dan Papua. Pada tahun 1974

hanya Maluku dan Papua saja yang masih belum dilaporkan adanya kasus

penyakit surra.

Kasus penyakit surra umumnya terjadi secara sporadik, tetapi ter-

kadang dapat juga yaitu wabah yang memicu banyak kematian.

Wabah di Tegal tahun 1898 memicu kematian 500 ekor kerbau dari

populasi 7.000 ekor yang ada. lalu wabah di Pasuruan, memicu

banyak kematian pada sapi pada tahun 1900-1901. Setelah hampir 70, tahun

tidak terdengar adanya wabah surra, pada tahun 1969/1970 terjadi wabah

di Jawa Tengah yang memicu kematian pada lebih dari 40.000 ekor

ternak.

Pada tahun 1975, dilaporkan pula adanya kasus tyrpanosomiasis

pada kambing, yaitu di Lampung, sedangkan di Sulawesi Tenggara terjadi

Surra pada kambing di tahun 1976. Selanjutnya pada tahun 1988, kembali

terjadi wabah Surra di Kabupaten Bangkalan – Madura yang menyerang

kuda, sapi dan kerbau.

Adanya kebijakan memasukkan Surra ke dalam penyakit hewan

menular strategis (PHMS), mampu menekan kejadian Surra di lapang.

Namun, saat penyakit ini dicabut dari daftar tersebut, wabah kembali terjadi

bahkan telah mengintroduksi daerah-daerah yang sebelumnya dinyatakan

bebas Surra seperti Pulau Sumba dan Papua.

keterangan :

1. Gejala Klinis

a. Pada Kuda

Masa inkubasi 4-13 hari diikuti demam (temperatur lebih dari 39°C).

Hewan nampak lesu dan lemah. Mula-mula selera makan menurun

lalu pulih kembali. Kepincangan sering terjadi pada kaki belakang,

bahkan tidak jarang mengalami kelumpuhan pada tubuh bagian

belakang.

Selaput lendir mata hiperemia disertai bintik-bintik darah (ptechiae),

lalu berubah anemis berwarna kuning sampai pucat. Kadang-

kadang ditemukan adanya keratitis. Limfl ogandula submaxillaris bengkak

dan jika diraba terasa panas dan hewan merasa sakit. Kadang-

kadang terjadi urticaria tanda oedema dimulai pada bagian bawah perut

menyebar kearah bagian pada dada, alat kelamin (busung papan) dan

turun ke kaki belakang. Pada kuda jantan diikuti pembengkakan buah

zakar, kadang-kadang terjadi pembengkakan pada penis. Pada kuda

bunting dapat mengalami keguguran. Gejala klinis demikian juga dapat

ditampakkan pada infeksi oleh T. Equiperdum ataupun infeksi bakterial.

Dalam waktu yang cepat (kurang dari 2 minggu) kuda mengalami cahexia

dan kelemahan yang hebat diikuti roboh dan mati. Pada kasus-kasus

tertentu terlihat gejala syaraf (mubeng/berputar di tempat) sebelum

robuh dan mati. Ini terjadi karena Trypanosoma telah masuk ke dalam

otak.

b. Pada Sapi dan Kerbau

Setelah melewati masa inkubasi biasanya timbul gejala-gejala umum

seperti temperatur naik, lesu, letih dan nafsu makan terganggu.

Biasanya hewan dapat mengatasi keadaan demikian meskipun dalam

darahnya mengandung protozoa (Trypanosoma spp) tersebut selama

bertahun-tahun. jika karena sesuatu sebab hewan tersebut menjadi

sakit, gejal-gejala yang nampak yaitu demam selang seling, anemia,

semakin kurus, oedema di bawah dagu dan anggota gerak dan serta

bulu ronto dan selaput lendir menguning.

Mula-mula cermin hidung kering lalu keluar cairan dari hidung dan

mata. Kadang-kadang kerbau terlihat makan tanah

jika Trypanosoma sudah masuk dalam cairan cerebrospinal, hewan

menunjukkan gejala syaraf sebagai berikut : hewan berjalan tidak tegap

(sempoyongan), berputar-putar, kejang, gerak paksa, kaku sebelum

mati.

2. Patologi

jika penyakit berjalan akut, hewan yang mati karena surra

tidak menunjukkan perubahan anatomi yang nyata. Hewan mati pada

umumnya dalam kondisi masih baik. Namun, pada anjing dan kucing terjadi

kebengkakan limpa dan kelenjar limpa.

Hewan yang mati akibat surra yang kronis, meskipun tidak ada

perubahan yang menciri, namun biasanya terlihat adanya perubahan seperti

keadaan tubuh sangat kurus, anemia, busung seperti gelatin di bawah kulit,

ada cairan serosa pada rongga perut dan pericardium, serta ptechie

pada selaput lendir dan selaput serosa, dan sering kali ada luka di lidah

dan lambung. Pada kuda terjadi pembengkakan ginjal dengan warna kuning

kecoklatan.

3. Diagnosa

Pemeriksaan mikroskopik secara langsung

a. Pemeriksaan preparat ulas darah natif

Darah perifer diambil dari vena auricularis ataupun vena coccigea.

Darah sebanyak 2-3 µl diteteskan pada kaca obyek dan ditutup dengan

kaca penutup. Kaca obyek tersebut lalu diamati di bawah mikroskop

cahaya dengan perbesaran 200x400 kali.

b. Pemeriksaan preparat ulas darah dengan pewarnaan Giemsa

Teteskan 10 µl darah pada kaca obyek dan diratakan. Preparat ulas

darah dibiarkan hingga mengering (sekitar 1 jam). Preparat lalu

diwarnai dengan pewarnaan Giemsa (1 tetes giemsa komersial + PBS

pH 7,2) selama 25 menit.

c. Pemeriksaan biopsi cairan limfa dan edema

Biopsi cairan limfa dapat dilakukan pada limfonglandula prescapular

atau limfoglandula precrural. Cairan limfa tersebut lalu diamati di

bawah mikroskop.

Metoda konsentrasi

Jumlah parasit yang menginfeksi inang dapat bersifat sub-klinis atau

karier, sehingga tidak ada banyak parasit di dalam darah. Hal tersebut

membuat pengamatan mikroskopis sulit dilakukan. Metoda konsentrasi

dapat dipakai untuk mendeteksi keberadaan T.evansi, meskipun dalam

jumlah yang sedikit. Metoda konsentrasi tersebut dapat dilakukan dengan

pengujian HMCT (Haematocrit Centrifugation Technique), Murray test

atau BCM (Buffy Coat Method), dan mini-anion exchange centrifugation

technique.

Inokulasi pada hewan percobaan

Trypanosoma evansi dapat menginfestasi rodensia, seperti tikus

dan mencit. Infestasi dilakukan dengan cara inokulasi, yaitu tikus atau

mencit diinjeksi dengan sampel darah secara intraperitoneal. Konsentrasi

yang diinokulasikan yaitu 1-2 ml pada tikus dan 0,25-0,5 ml pada mencit.

Setelah 48 jam, darah mencit atau tikus dikoleksi dengan cara potong ekor,

lalu diamati di bawah mikroskop.

Deteksi DNA Trypanosoma

Deteksi DNA Trypanosoma dapat dilakukan dengan metode DNA

probes, antigen detection, dan PCR.

Uji Serologi

Secara serologi, deteksi T.evansi dapat dilakukan dengan metoda

ELISA, IFAT, CAT (Card Agglutination Tests), dan Immune Trypanolysis

Tests.

4. Diagnosa banding

Kuda :

African horse sickness, equine viral arteritis, equine viral anemia,

dourine. infestasi larva cacing Strongylus vulgaris.

Ternak ruminansia :

Babesiosis, anaplasmosis, theileriasis, malnutrisi, haemorhagic

septicaemia, edema di bawah dagu pada penyakit ingusan (coryza

gangraenosa bovum).

5. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen

Spesimen atau sampel untuk pemeriksaan laboratorium dapat dikirimkan

berupa :

a. Sediaan ulas darah tipis/tebal yang sudah difi ksasi dengan methanol

absolut,

b. Darah berisi anti koagulan, dan

c. Serum dalam termos berisi es.

pengobatan :

1. Pengobatan

Belum ada vaksin yang diproduksi untuk mencegah penyakit

surra, sedangkan obat surra yang direkomendasikan yaitu suramin,

isometamidium klorida, dan diminizena aceturate. Meskipun suramin

diketahui paling efektif untuk mengobati trypanosomiasis, tetapi sediaan ini

tidak dijumpai di negara kita .

2. Pelaporan, Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan

a. Pelaporan

Bagi para petugas yang menemukan panyakit surra pada semua ternak

diwajibkan :

(1) Memberi laporan kejadian kasus penyakit surra beserta tindakan

yang telah dilakukan oleh kepala pemerintahan setempat, dengan

tembusan kepada Dinas Peternakan atasannya.

(2) jika dipandang perlu, dapat menyarankan kepada Kepala

Pemerintahan untuk mengeluarkan surat keputusan tentang

penutupan daerah pembatasan lalulintas ternak/hewan di dalam

wilayahnya.

(3) Melakukan tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan

yang berlaku dan melaporkannya kepada atasan.

b. Pencegahan

Pencegahan melalui vaksinasi sampai saat ini belum dapat dilakukan.

Tindakan pencegahan lainnya yang dapat dilaksanakan sesuai dengan

peraturan yang berlaku yaitu :

(1) Pengeringan tanah dan penertiban pembuangan kotoran yang

yaitu tempat berkembang biaknya lalat.

(2) Penyemprotan hewan/kandang dengan Asuntol atau insektisida lain

yang sama khasiatnya.

c. Pengendalian dan Pemberantasan

(1) Pengendalian berdasar legislasi

a) Ternak yang menderita surra atau tersangka sakit diisolasi

sehingga terlindung dari lalat (dengan penutupan kandang dan

penggunaan insektisida) dan tidak dapat berhubungan dengan

ternak lain.

b) Bilamana penyakit surra ditemukan lebih dalam satu halaman

dari suatu kampung atau desa, maka ternak yang sakit atau

tersangka sakit pada wilayah tersebut, harus diasingkan sejak

fajar sampai matahari terbenam, kecuali jika pada ternak tersebut

telah dilakukan tindakan pencegahan.

c) Pada pintu masuk halaman kampung atau desa yang ada

ternak sakit atau tersangka sakit, harus dipasang papan yang

menyatakan adanya Penyakit Hewan Menular Surra, disertai

dengan bahasa daerah setempat.

d) Ternak sebagaimana tersebut pada butir 1 dan 2, sepanjang tidak

memperlihatkan gejala sakit dapat digunakankan/dipekerjakan

dalam kegiatan pertanian dan pengangkutan. Namun selama

dipekerjakan ternak tersebut harus terlindung dari lalat.

e) Pada malam hari ternak dapat dilepaskan di padang

penggembalaan dan dimandikan.

f) jika pada beberapa desa dalam suatu daerah terinfeksi surra,

maka pada daerah tersebut diberlakukan larangan pemasukan

dan pengeluaran ternak, serta penyelenggaraan pasar hewan

dan penggembalaan ternak pada siang hari. Ternak yang

melintas di daerah tersebut dapat di ijinkan dengan jaminan

bahwa temak tersebut telah terlindung dari lalat.

g) Setelah ternak yang sakit sembuh, maka dokter hewan yang

berwenang dapat menerbitkan surat keterangan dan ternak

yang bersangkutan dapat dibebaskan dari tindakan isolasi

h) Penyakit dapat dianggap telah lenyap dari suatu daerah sesudah

lewat 3 (tiga) bulan sejak kematian atau sembuhnya ternak yang

sakit terakhir.

i) Semua ternak yang mati karena surra harus dibakar atau

dikubur.

j) Diagnosa, tindakan pencegahan dan pengobatan dalam

pemberantasan penyakit Surra termasuk vektornya harus

mengikuti petunjuk Diretur Jenderal Peternakan dan Kesehatan

Hewan.

(2) Pengendalian melalui inang

a) Pada daerah wabah Surra

1) Semua hewan yang peka terhadap surra diperiksa darahnya,

lalu dikelompokkan sesuai dengan hasil pemeriksaan,

yaitu :

− Hewan dengan gejala saraf dibunuh.

− Hewan-hewan positif diobati.

− Hewan tersangka yang negatif, diambil darahnya untuk

percobaan biologik.

2) Pemasukan dan pengeluaran ternak yang rentan ke dan

dari daerah ini dilarang

b) Pada daerah sekitar wabah Surra

1) Hewan tersangka diperiksa darahnya, lalu dikelompok

kan sesuai dengan hasil pemeriksaan, yaitu :

− Hewan positif diobati.

− Hewan negatif diambil darahnya untuk percobaan

biologik.

2) Wajib lapor jika ada hewan yang mati atau sakit.

c) Pada daerah surra

1) Hewan tersangka dliperiksa darahnya, lalu

dikelompokkan sesuai dengan hasil pemeriksaan, yaitu :

− Hewan positif diobati.

− Hewan negatif diambil darahnya untuk pemeriksaan

biologik.

2) Wajib lapor jika ada hewan yang mati atau sakit.

(3) Pengendalian melalui vektor

Insektisida sebagai bahan untuk pemberantasan terhadap vektor.

THEILERIASIS

Theilerisosis yaitu penyakit hewan yang dipicu oleh protozoa Theileria

sp. yang bersirkulasi dalam darah secara intraseluler. Penyakit ini menginfeksi

sel darah merah (eritrosit) dan sel darah putih (leukosit). Theileriasis juga dikenal

sebagai tick borne disease dan memicu kerugian ternak cukup besar,

terutama peternakan didaerah sub tropis dan tropis, akibat penurunan berat badan,

terlambatnya proses pencapaian target berat badan, penurunan produksi dalam

satu generasi/keturunan, penurunan kualitas daging, pembuangan darikematian

atau pengafkiran karkas atau organ, penurunan produksi susu, kerusakan dan

kulit.Morbiditas dan mortalitas penyakit ini bervariasi tergantung dari jenis inang

yang terinfeksi, galur patogenitas parasit dan dosis infeksi.Mortalitas pada ternak

persilangan yang diintroduksikan pada daerah endemic Theileriasis tropis dapat

mencapai 40-90%.

etiologi

Penyebab theileriasis yaitu protozoa darah dari genus Theileria yang tergolong

protozoa dalam Filum Apicomplexa, Kelas Sporozoa, Sub-kelas Piroplasma, Ordo

Piroplasmida dan Famili Theileriidae.Klasifi kasi spesies Theileria didasarkan pada

morfologi piroplasma, morfologi skizon, sifat serologis, uji kekebalan silang, induk

semang utama, sifat patogenitas dan uji biologis. ada enam spesies yang

menyerang sapi, yaitu T.parva, T.annulata, T.mutans, T.sergenti, T.taurotragi dan

T.velifera, namun hanya dua spesies yang bersifat patogen dan memicu

kerugian ekonomis, yaitu T.parva dan T.annulata. Spesies yang lainnya bersifat

tenang (benign). berdasar perbedaan sindrom dan daya infeksinya, T.parva

dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu T.parva parva (T.parva), T.parva lawrencei

(T.lawrencei) dan T.parva bovis (T.bovis). Ketiga spesies ini terdistribusi di

sekitar 13 negara di Sub-Saharan Afrika dan memicu penyakitEast

Coast Fever (ECF), Corridor Disease dan January disease. Adapun T.annulata

dikenal sebagai pemicu Tropical Theileriasis atau Mediterranean theileripsis

yangterjadi di PesisirMediterania bagian utara Afrika, sampai ke Sudan bagian

utara dan Eropa Selatan,Eropa Selatan bagian timur, Timur Tengah, India, China

dan Asia Tengah.

T.taurotragi dan T.mutans dilaporkan tidak memicu sakit atau manifestasi

klinis yang ditimbulkan tergolong ringan, sedangkan T.velifera bersifat non

patogenik. Ketiga spesies ini banyak ditemukan banyak ditemukan terutama di

Afrika. Spesies lain yang terdistribusi di seluruh dunia yaitu T.orientalis, T.buffeli

dan T.sergenti. Theileria orientalis termasuk spesies yang patogen, karena mampu

memicu anemia kronis yang progresif. berdasar derajat patogenitas,

proporsi piroplasma, kandungan protein dan sifat serologisnya, T.orientalis mirip

dengan T.buffeli sehingga diduga sebagai satu spesies yang sama, sedangkan

T.sargenti yaitu spesies yang berbeda. Spesies penting lainnya yaitu

T.annulata dan T.parva bersifat lymphoproliferative dengan mortalitas serta

morbiditas yang tinggi.

epidemiologi

1. Siklus hidup

Sporozoit yaitu bentuk infektif yang dikeluarkan melalui kelenjar

ludah vektor dan dipenetrasikan ke dalam tubuh inang melalui gigitan.

Selanjutnya, sporozoit inimasuk ke sistem limfe menuju ke jaringan limfoid,

terutama limfonodus dan limpa yang dalam beberapa hari berkemban

membentuk badan berinti yang disebut Skizon (Koch’s body) dan berada

dalam sitoplasma limfosit, membentuk merozoit. Bentukan ini terus bergerak

masuk kedalam eritrosit dan terjadi binary fi ssion di dalam eritrosit. Beberapa

merozoitmemasuki eritrosit lain, membentuk tahap spherical atau ovoid

(gamon). Melaluiisapan darah, gamon masuk ke intestinal nimfa caplak dan

membentuk mikrogamon.Mikrogamonmemiliki 4 inti dan membelah menjadi

mikrogamet yang memiliki 1 inti lalu bergabungdengan makrogamet

membentuk zigot.

Perkembangan selanjutnya yaitu zigot membentuk kinet yang

motil dari ovoid immobile zigot dan masuk ke dalam sel intestinal caplak.

Kinetmenjadi menonjol membentuk vakuola. Setelah caplak mengalami

rontok (moult) dan menempel ke inang baru, kinet masuk ke dalam sitoplasma

sel kelenjar ludah. Lalu kinet membentuk sporon muda yang tumbuh dan

mengalami pembelahan inti berulang. Parasit menuju ke dalam sel inang

dan dalam sel inanggiant, sporon membentuk ribuan sporozoit. lalu

disebarkan melalui isapan darah.

2. Patogenitas

Infestasi pada inang diawali dengan masuknya sporozoit sampai

terdeteksinya prioplasma yang menginfestasi eritrosit, sedangkan pada vektor

dimulai dari larva menghisap darah terinfestasi piroplasma berubah menjadi

mikrogamon, mikrogamet, makrogamet, zigot dan kinet di dalam usus, sampai

ditemukannya sporozoit dalam kelenjar ludah vektor.

Infeksi pada Inang

Mekanisme infeksi Theileria sp. dalam tubuh inang diawali dengan

tahap skizogoni yang berlangsung di leukosit (limfosit) dan berakhir dengan

bentuk piroplasmayang menginfeksi eritrosit. Sporozoit diinfeksikan oleh caplak

melalui gigitan ke inang dan selanjutnya menginfeksi leukosit.Secar umum,

sel leukosit yang diinfeksi yaitu limfosit sel-T, namun pada T.parva lebih

banyak menginfeksi sel-T dan sel-B sedangkan untuk T.annulata lebih banyak

menginfeksi sel monosit dan sel-B. Setelah kontak dengan limfosit, sporozoit

segera menembus ke dalam monosit secara progresif dan mengikatkan ligand

di permukaannya ke reseptor pada permukaan monosit. Sporozoit segera

melisiskan membran sel inang yang mengelilinginya, sehingga sporozoit

terhindar dari pengaruh lisosomal dan kerusakan serta bebas berkembang

di dalam sitoplasma. Di dalam limfosit, sporozoit membesar dan intinya

membelah berulang-ulang sehingga terbentuk skizon banyak inti yang disebut

makroskizonagamon atau Koch’s blue bodies. Bentukan ini melekat pada

mikrotubuli sel limfosit dan ikut terbelah menjadi dua selama proses mitosis,

sehingga makroskizon akan ditemukan lagi pada kedua sel anak .Selain itu,

selama terinfeksi oleh makroskizon, limfosit terangsang secara aktif untuk

mengekskresikan bahan autokrin yang berfungsi menggertak interleukin-

2 (IL-2), sehingga selama terinfeksi limfosit mengalami perubahan bentuk

dan berproliferasi dengan hebat. Selama memperbanyak diri, makroskizon

juga melepaskan makromerozoit untuk menyerang monosit baru, lalu

makromerozoit berubah menjadi makroskizon baru, selanjutnya menyebar ke

seluruh tubuh. Setelah 2 minggu, di dalam eritrosit ditemukan makroskizon

yang akan menghasilkan mikromerozoit, lalu bentukan ini menginfeksi

eritrosit dan berubah menjadi piroplasma yang infektif untuk menulari caplak

yang lain.

Infeksi pada vektor

Infeksi piroplasma pada caplak terjadi saat stadium larva menghisap

darah inang terinfeksi, dan sesudah abdomen penuh dengan darah, larva akan

jatuh ke tanah. Dalam waktu 10 jam, pada intestinal larva telah ditemukan

bentukan merozoit baik di dalam maupun di luar eritrosit. lalu sebagian

besar eritrosit hancur dalam waktu 24 jam, dan di dalam intestinal nimfa

ditemukan merozoit dalam berbagai bentuk, yakni bentuk bundar seperti koma

dan bentuk kumparan dengan ukuran antara 1 sampai 2,5 μm. Selanjutnya,

merozoit mengalami perubahan bentuk menjadi seperti cincin yang berukuran

1-2 μm, dengan sitoplasma bersifat basofi lik dalam waktu sekitar 24-48 jam.

Perkembangan berikutnya yaitu berubahnya bentukan cincin menjadi

makrogamet, yaitu berbentuk bundar dan lonjong berukuran 3-4 μm dengan

inti bersifat eosinofi lik dan sitoplasmanya basofi lik dalam waktu 48-72 jam.

Makrogamet juga mengalami perubahan bentuk menjadi mikrogamet, yaitu

bentukan seperti kumparan yang berukuran panjang 5 μm. Setelah 3 sampai 5

hari sejak terinfeksi, di dalam usus nimfa akan ditemukan zigot yang berbentuk

bundar dan lonjong, dengan ukuran 4-5 μm dan sitoplasmanya berwarna biru

terang. Pada hari ke-6 post infeksi, jumlah zigot dalam usus terlihat mulai

berkurang dan pada hari ke-8 semua zigot lenyap dari intestinal. Pada hari ke-

9 di dalam epitel usus nimfa ditemukan protozoa berbentuk bundar berukuran

4-5 μm dan sitoplasmanya berwarna biru gelap. Kemudian, pada hari ke-13,

protozoa bundar membentuk kelompok seperti koloni bakteri pada sitoplasma

epitel usus.Kinet terbentuk segera terlihatnya bentuk zigot dan pada hari ke-

50 sporozoit ditemukan pada kelenjar ludah nimfa.

3. Sifat Alami Agen

Protoza ini menginfeksi sel-sel limfosit dan eritrosit. Limfosit, sel-sel

endotel kelenjar Limfe, histiosit dan eritroblast yaitu tempat merogoni dengan

perbanyakan Skizogoni yang paling aktif. jika dilakukan pewarnaan

Giemza atau Romanovsky, maka akan nampak Skizon kalau diwarnai

dengan pewarnaan Giemza atau Romanowsky, nampak sitoplasmanya

berwarna biru dan didalamnya ditemukan beberapa butir kromatin yang

besar dan tidak teratur berwarna merah disebut Makroskizon Agamon atau

”Koch’s Blue Bodies”.

4. Spesies Rentan

Hewan sapi dan kerbau dilaporkan rentan terhadap infestasi T.orientalis. Sapi

bangsa Bos taurus juga lebih peka dibandingkan dengan sapi persilangan

Bos taurus x Bos indicus. Di daerah endemik, pedet lebih peka dibandingkan sapi

dewasa, namun prevalensinya lebih rendah dibandingkan dengan prevalensi

pada sapi dewasa.

5. Pengaruh Lingkungan

Faktor lingkungan seperti iklim dan kelembaban yang tinggi

memegang peranan penting dalam penyebaran penyakit ini, karena memicu

berkembangnya vektor. Di daerah sub-tropis, populasi caplak dewasa

meningkat pada musim panas dan musim semi, sedangkan populasi larva

dan nimfa meningkat pada musim gugur. Adapun di daerah tropis, populasi

caplak mulai meningkat pada akhir musim panas dan puncaknya pada saat

curah hujan tinggi. Keberadaan caplak ini, berkaitan erat dengan tingginya

kasus theileriasis pada suatu daerah.

6. Sifat Penyakit

Penyakit ini dapat bersifat akut dan kronis, tergantung dari agen

protozoa yang menginfeksi inang.

7. Cara Penularan

Theileriasis secara alami hanya dapat ditularkan oleh caplak secara

stage to stage, tanpa ada penularan transovarial karena parasit ini tidak

dapat hidup dalam caplak lebih lama dari satu kali ekdisis (penyilihan). Jenis

caplak yang berperan sebagai vektor T.orientalis, T.sergenti dan T.buffeli

yaitu Haemaphysalis sp. Galur caplak disetiaplokasi dapat berbeda

kemampuannya dalam menularkan Theileria sp. Misalnya H.longcornis di

Australia hanya dapat menularkan T.sergenti tetapi tidakmenularkan T.buffeli,

sebaliknya H.longcornis di Jepang dapat menularkan kedua spesies tersebut.

Di Malaysia, umumnya T.orientalis ditularkan oleh Boophilus microplus dan

H.bispinosa (jarang). Vektor yang menularkan T.parva ke indung semang

di daerah Afrika Selatan yaitu R.appendiculatus dan R.zembeziensis

sedangkan T.annulata ditularkan melalui caplak genus Hyalomma.

8. Faktor Predisposisi

Jenis inang yang terinfeksi dan perbedaan galur patogenitas

parasit.

9. Distribusi penyakit

a. Kejadian di negara kita

Kasus theileriasis pertama kali dilaporkan pada tahun 1912 di

Pulau Jawa. Prevalensi Theileria sp. pada sapi di negara kita masih belum

banyak diketahui. Awal terdeteksi, pemicu Theileriasis di negara kita

diidentifkasi sebagai T.mutans. Namun sesudah dilakukan re-identifi kasi

berdasar identifi kasi morfologi piroplasma dan uji serologi Indirect

Fluorescent Antibody Technique (IFAT), agen pemicu theileriasis pada

sapi di negara kita ditetapkan T.orientalis. Prevalensi T.orientalis pada

sapi dilaporkan sebesar 30,8% (178/578) dengan tingkat parasitemia ≤

1% pada 6 kabupaten di Kalimantan Selatan. Pemeriksaan spesimen

pada 10 kabupaten di Medan-Sumatera Utara, kejadian theileriasis

dilaporkan sebesar 1,3% (4/307) lebih rendah dibandingkan prevalensi

Aceh yaitu sebesar 4,3%(10/231). Namun demikian, kejadian theileriasis

di Sumatera Utara meningkat menjadi sebesar 3,8% (7/185) sedangkan

di Propinsi Aceh menurun menjadi 0,4% (1/251). Prevalensi rata-rata

T.orientalis pada sapi perah FriesianHolstein (FH) laktasi di Kabupaten

Bogor dan Cianjur yaitu (77/247) 31,2%. Laporan lain menyebutkan

bahwa prevalensi di beberapa lokasi Instalasi Karantina Hewan

Sementara (IKHS) antara lain Teluk Naga 85/102 (83,3%), Legok 51/109

(46,8%), Lebak 43/100 (43%) dan Cileungsi 46/98 (46,9%).

b. Distribusi geografi s

Parasit ini terdistribusidi seluruh dunia, umumnya mengancam

produksi peternakan.

D. PENGENALAN PEYAKIT

1. Gejala Klinis dan patologi

Hewan yang terserang theileriasis akan mengalami kelemahan,

berat badan turun, anoreksia, suhu tubuh tinggi, petekia pada mukosa

konjunctiva, pembengkakkan nodus limfatikus, anemia dan batuk. Infeksi pada

stadium lanjutmemicu hewan tidak bisa berdiri, suhu tubuh dibawah

normal (T<38,5oC), ikterus, dehidrasi, dan ada kalanya darah ditemukan di

feses. Peningkatan makroskizon, mikroskizon dan piroplasma memicu

terjadinya anemia yang hebat. Keadaan stres akan memincu terjadinya

peningkatan parasitemia yang diikuti oleh anemia akut, dengan ditandai

turunnya nilai hematokrit, jumlah eritrosit dan lekosit. Theileriasis dapat

memicu anemia normositik, lalu berubah menjadi makrositik,

yang diikuti dengan menurunnya jumlah limfosit dan meningkatnya jumlah

monosit.Infestasi parasite ini dilaporkan memicu panleukemia, yang

terdiri dari neutropenia,limfopenia dan eosinopenia.

Tingkat parasitosis theilerioasis dapat diklasifi kasikan menjadi 3

kategori, yaitu tingkat ringan (mild reaction) yaitu bila skizon ditemukan

satu dalam satu lapang pandang (parasitosis <1%), tingkat yang lebih berat

(severe reaction) yaitu bila ditemukan skizon 50% atau lebih dari total eritrosit

yang diperiksa (parasitosis 1-5%), sedangkan tingkat yang berat sekali

(very severe reaction) yaitu skizon ditemukan pada semua lapang pandang

(parasitosisnya >5%).

Perubahan terjadi pada kelenjar limfe, yaitu mengalami pembengkakan dan

hiperemik. Hati juga mengalami pembesaran dan degenerasi. Odema terjadi

pada paru dengan ulcer di abomasum. Ginjal mengalami infark sedangkan

limpa pada kasus yang akut terjadi pembesaran dan rapuh.

2. Diagnosa

Diagnosa dapat ditegakkan melalui pemeriksaan mikroskopik

sediaan darah tipis dan darah tebal.

3. Diagnosa banding

Anaplasmosis, Babesiosis dan Salmonellosis. Namun demikian,

adanya pembengkakan kelenjar limfe superfi cial dan ditemukan benda-

benda Koch yaitu tanda spesifi k yang membedakan theileriasis dari

penyakit lainnya. Penyakit lain yang memiliki gejela mirip dengan theileriasis

antara lain heartwater, haemorrhagic septicemia, trypanosomiasis, Rift Valley

fever dan malignant catarrhal fever.

pengobatan :

1. Pengobatan dan vaksinasi

Vaksin theileiria pernah dikembangkan dari piroplasma hidup yang berada

didalam sel darah merah, tetapi vaksin ini tidak lagi dianjurkan karena

berpotensi untuk menyebarkan theileriasis lebih luas.Saat ini, dua kandidat

vaksin sedang dikembangkan, yaitu vaksin rekombinan protein p32 dan

peptida sintetik yang mengandung Lys ± Glu ± Lys (KEK). Keduanya mampu

menghasilkan status parasitemia yang rendah dan menurunkan keparahan

gejala klinis.

Keberhasilan pengobatan sangat ditentukan oleh waktu pemberiannya

yaitu pada awal munculnya gejala klinis. Umumnya metode pencegahan

theileriasis yaitu memberi perlakuan terhadap hewan yang peka. Preparat

theilericidal sepertiparvaquone dan turunannya dipakai untuk engobatan

infeksi Theileria sp. Efektifi tas penggunaan obat tersebut sangat efektif jika

dipakai pada stadium awal munculnya gejala klinis tetapi kurang efektif

pada stadium lanjut karena telah terjadi kerusakan yang lebih luas pada

limfoid dan jaringan hematopoietic. Preparat yang lain yaitu pamaquin/

primaguine dan buparvaquone. Pemakaian Acrapin dapat dipertimbangkan.

Tetrasiklin juga dapat diberikant etapi terkadang memicu resisten

terhadap antibiotika. Disamping itu, obat yang dilaporkan efektif antara

lain klor tetrasiklin, monoctone, C2 Hydroxy 3-8 cyclo hexylloctyl, 4-NaOH

Thoquinon, Trypan Blue 1-2% 100cc, pirevan 5% 1cc / 50 kg BB sub cutan,

Phenamidine 12 mg/Kg BB sub cutan dan Berenil 2 – 3,5 mg/Kg BB intra

muscular.

2. Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan

a. Pencegahan

Pencegahan theileriasis dapat dilakukan dengan cara mengurangi

populasi vektor, melalui dipping, sanitasi kandang, pemberian

repellant seta melakukan manajemen pemeliharaan yang baik. Dalam

tata niaga ternak, diusahakan agar negara-negara sapi pengimpor

mengurangi stress, misalnya dengan memilih waktu importasi yang

tepat, penanganan sapi yang baik saat pembongkaran, meningkatkan

pengetahuan ataupun pengalaman dalam pengenalan penyakit, seleksi

hewan dan lain sebagainya. Bagi negera tujuan, sapi yang telah masuk

juga diberikan perlakuan yang sama, yaitu memberikan parasiticide dan

perendaman disinfektan (dipping) untuk parasit eksternal dalam 14 hari

sebelum pengapalan dan telah diberikan ivermectin atau anthelmintic

untuk endoparasit dalam 40 hari sebelum diekspor. Pemberian parasitide

berupa akarisida yaitu untuk membunuh larva, nimfa dan dewasa

caplak ixodidae. Akarisida biasanya dipakai pada ternak dengan cara

perendaman dan penyemprotan serta dianggap sistem perendaman lebih

efektif. Beberapa jenis akarisida juga dapat diaplikasikan dalam bentuk

implan dan bolus, pour-on (dipakai padapunggung dan menyebar lebih

cepat ke semua permukaan tubuh) dan spot-on (hampir sama dengan

pour-on tetapi penyebarannya kurang cepat). Perlakuan parasiticide

sebelum pengapalan berdampak terhadap tidak ditemukannya caplak di

kapal. ini berkaitan pula dengan hasil penelitian yang memperlihatkan

bahwa jumlah parasit yang ditemukan masih sedikit dan kemungkinan

berada dalam stadium gamon, sehingga gejala klinisnya juga tidak

jelas.

b. Pengendalian dan Pemberantasan

Strategi pengendalian theileriasis dapat dilakukan dengan

melakukan pemberantasan caplak terpadu. Efektifi tas dari strategi

tersebut memerlukan pengetahuan yang lebih baik tentang dinamika dari

agen penyakit, host, vektor caplak dan lingkungan hidupnya. Peraturan

karantina yang ketat perlu dilakukan untuk mencegah kembali caplak

di negara yang pernah tertular tick borne disease dantelah dilakukan

pemberantasan. Kesesuaian tentang iklim, sistem informasi geografi s

(GIS) yang berdasar pada pengetahuan para ahli dipergunakan

untuk mengidentifi kasi area yang tidak dapat terinfeksi caplak atau

caplak tersebut tidak bisa berkembang jika masuk di suatu area.

c. Peraturan International

Badan kesehatan hewan dunia (The Offi ce of International des

Epizooties/OIE) bekerjasama dengan World Trade Organization (WTO)

menetapkan standar yang harus dipenuhi dalam importasi sapi dan kerbau

dari negara yang dianggap terinfeksi Theileria spp. harus tercantum

dalam dokumen kesehatan hewan (International VeterinaryCertifi cate).

Adapun persyaratan yang ditetapkan didalam lalu lintas ternak, hewan

tidakmenunjukkan gejala klinis theileriasis baik pada saat keberangkatan

atau pengapalan,sejak lahir hewan dipelihara di daerah bebas theileriasis

selama 2 tahun sebelumnya, telah dilakukan uji laboratorium 30 hari

sebelum pengapalan.

TOXOPLASMOSIS

Toxoplasmosis yaitu salah satu penyakit zoonosis yang banyak dijumpai

di hampir seluruh dunia dan menyerang berbagai jenis mamalia, termasuk

satwa exotics dan hewan berdarah panas lainnya. Kasus toxoplasmosis juga

banyak terjadi pada manusia bahkan disebut sebagai opportunistic diseases

pada immunocompromise patients. Penyakit ini mempunyai dampak ekonomis

yang penting karena mampu memicu penuruan produksi, gangguan

pertumbuhan dan fertilitas, termasuk abortus. Biaya pengobatan yang tinggi dan

penurunan kualitas sumber daya manusia yaitu kerugian lain yang juga

harus dipertimbangkan.

Sampai saat ini, toxoplasmosis masih menjadi perhatian dikalangan dunia

peternakan maupun kesehatan manusia. Di negara kita , kasus toxoplasmosis pada

hewan berkisar antara 6 – 70%, sedangkan pada manusi lebih tinggi, yaitu antara

43-88%. Pemahaman masa lalu yang diyakini bahwa penyakit ini hanya akan

memicu gejala klinis pada individu yang memiliki respon imun yang rendah,

tetapi anggapan ini terbantahkan dengan adanya bukti bahwa pada individu yang

immunokompeten (sistem imun dapat berespon optimal) dapat menunjukkan

manifestasi klinis yang jelas. Kondisi ini dimungkinkan karena patogenitas agen

penyakitnya sangat variatif dan tergantung dari klonet atau tipenya.

etiologi

Penyebab penyakit toxoplasmosis yaitu Toxoplasma gondii yang bersifat

parasit intraselular obligat (Gambar 1). Nama Toxoplasma berasal dari kata

toxon (bahasa Yunani) yang berarti busur (bow) yang mengacu pada bentuk sabit

(crescent shape) dari takizoit. Adapun gondii berasal dari kata Ctenodactylus

gondii, seekor rodensi dari Afrika utara dimana parasit tersebut pertama kali

ditemukan pada tahun 1908. Toxoplasma gondii termasuk anggota fi lum

Apicomplexa, kelas Sprozoa, subkelas Coccidia, dan subordo Eimeria. Protoza

ini mampu menginfeksi semua sel berinti, termasuk makrofag yang seharusnya

berfungsi memfagositosis dan mengeliminasi pathogen.

epidemiologi

1. Siklus hidup

Secara garis besar, siklus hidup T.gondii terbagi atas dua siklus,

yaitu seksual (schizogoni) dan aseksual (gametogoni). Kedua siklus hidup ini

terjadi pada inang defi nitif (famili Felidae) sedangkan pada inang perantara

(burung dan mamalia, termasuk manusia) hanya terjadi siklus hidup secara

aseksual. Siklus hidup seksual terjadi karena adanya peleburan gamet yang

masing-masing berisi kromosom haploid, sedangkan pada siklus aseksual

hanya terjadi pembelahan vegetatif, yaitu organisme berkembang dengan

membelah diri.

Perkembangan T.gondii pada inang defi nitif terjadi di enteroepitelial

dan esktraintestinal. Adapun pada mamalia dan inang antara lainnya, protoza

ini hanya mengalami satdium aseksual di enteroepitelial dan ekstraintestinal.

Adanya bentuk enteroepitelial mengindikasikan bahwa siklus hidup terjadi

didalam sel epitel usus, sedangkan bentuk ekstraintestinal menunjukkan

adanya siklus hidup diluar sel epitel usus.

Di dalam sel epitel usus induk semang defi nitif, protozoa mengalami

proliferasi dan membentuk oosista yang dikeluarkan bersama feses kucing.

Dalam inang perantara, ada dua stadium T.gondii, yaitu takizoit yang

dapat memicu infeski akut dan bradizoit yang berada didalam sista

jaringan inang serta akan menetap seumur hidup atau dormant di dalam sel

inang. Bradizoit atau sporozoit yang tahan terhadap pH asam dan enzim

pencernaan akan masuk ke dalam sel-sel epitel usus dan beberapa jam

lalu menjadi takizoit. Selanjutnya, enterosit atau limfosit intra epitel

usus halus diinvasi oleh takizoit dan lalu menembus lamina propria

dan pada akhirnya menginvasi sel-sel lain disekitarnya.

2. Patogenitas

Walaupun takizoit dilaporkan mampu menginfeksi hampir semua

jenis sel berinti dari berbagai jenis hewan dan manusia, bahkan insekta,

tetapi ada beberapa jenis sel dan organ yang paling sering diinfeksi

oleh takizoit ini, tergantung pada rute infeksi dan jenis inangnya. Takizoit

yaitu stadium parasit yang dapat membelah dengan cepat (sekitar 6-

8 jam pasca infeksi) dan selama tahap akut mampu menginfeksi semua sel

yang berinti, lalu berkembang biak dengan cara endodiogeni.

Infeksi akut ditandai dengan replikasi takizoit yang sangat cepat.

Takizoit dengan cepat akan menyebar melalui saluran limfe ke kelenjar limfe